Text und Fotos: Norbert Liszt

Überall, wo Helles an Dunkles grenzt, bringt der Blick durchs Prisma eine farbige Welt zur Erscheinung, die eine außergewöhnlich intensive Leuchtkraft hat.

Wie beim Anblick eines Regenbogens ist man fasziniert von dieser farbenkräftigen Anschauung. Man hat dabei den Eindruck, als würden sich die Farben von den Gegenständen lösen und sie umschweben. Ich kann jedem wärmsten empfehlen, sich den Anblick dieser Farbenpracht einmal zu gönnen. Leider bleibt die Farbintensität auf den hier dargestellten Fotos weit zurück von der wirklichen Erscheinung.

Die Farbwahrnehmung hat die Wissenschaft seit undenklichen Zeiten beschäftigt und man ist dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Die Vertreter der gegenwärtigen Wissenschaft auf dem Gebiet der Optik sind größtenteils davon überzeugt, dass uns die newtonsche Farbenlehre die richtigen Erkenntnisse über die Farbentstehung liefert. Nach dieser Lehre, die heutzutage überall gelehrt wird, sehen wir Farben, da diese im Licht enthalten sind und aus dem Licht herausgesondert werden können.

Wie ist es möglich, dass ein Prisma diese grandiosen Farberscheinungen in unsere Augen zaubert? Urteilen die Anhänger der newtonschen Lehre über deren Zustandekommen richtig?

Wie kommen die Forscher zu ihrer Anschauung über die Farben?

Ob die Farben aus dem Licht oder am Licht in Wechselwirkung mit der Finsternis entstehen, erfordert genaueste Beobachtung und unbefangene Beurteilung des Wahrgenommenen. Wir blicken auf einen farbigen Gegenstand und erkennen diesen als roten Apfel. Der sinnlichen Wahrnehmung haben sich unbemerkt die Begriffe Apfel und rot angeschlossen. Das Unbemerkte ist unser Denken, das dem sinnlichen Bild das ideelle Pendant beigefügt hat. Im Prozess der Vereinigung von Wahrnehmung und Begriff liegt der Schlüssel zur richtigen Erkenntnis über die Farbentstehung. Erst das ideelle Gegenstück, der Begriff, den ich der Beobachtung beifüge, führt zur Erkenntnis über Qualität, Bedeutung und Zusammenhang der einzelnen Gegenstände und Vorgänge. Ob es gelingt in diesem Prozess die richtigen Wege zu gehen, entscheidet über richtig oder falsch in unseren Urteilen.

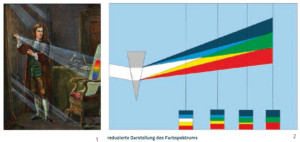

Newtonsche Theorie

Nach newtonscher Anschauung ist ein dunkler Raum notwendig, um das Sonnenspektrum zu erhalten. Scheint das Sonnenlicht durch ein kleines rundes Loch im Fensterladen, kann es auf einer weißen Fläche aufgefangen werden. Auf diese Weise erhält man ein helles farbloses Bild. Hält man nun ein Prisma vor das Loch, wird der Lichtstrahl abgelenkt und erscheint in Farben gegliedert (Bild 1). Wird das Licht nach oben abgelenkt, erscheint das in die Länge gezogene Sonnenbild von oben nach unten Violett, das in Blautöne übergeht. Die Mitte bleibt weiß. Unterhalb der Mitte erscheint Gelb, das in Rot übergeht. Entfernt man die Reflexionsfläche, vermischt sich Gelb mit Blau und es entsteht in der Mitte Grün (Bild 2).

Beim Durchgang des Lichts durch das Prima entsteht Rot durch wenig, Blau durch viel Ablenkung und die weiße Mitte bildet sich, da die Farben in diesem Bereich gemischt sind. Die vom Prisma verursachte Lichtbrechung, entlockt dem Licht die in ihm enthaltenen Farben. So lautet die Erklärung der Newtonianer.

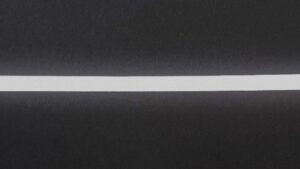

Die Anhänger der newtonschen Lehre sind der Meinung, dass der Versuch nur dann gelingt, wenn der Raum dunkel ist. Das Streulicht, wie sie es nennen, würde den Versuch verfälschen. In Bild 3 ist jedoch zu sehen, dass man das Farbspektrum auch ohne dunklen Raum erzeugen kann. Ich kann es auch bei Tageslicht hervorbringen, indem ich durch Abdeckung des Prismas einen Hell-Dunkel-Kontrast bilde.

Gegendarstellung – Hell-Dunkel-Dualismus

Doch hätte Newton „durch“ das Prisma zurück auf das Loch im Fensterladen geschaut, hätte sich ihm das in Bild 4 Dargestellte gezeigt. Die Farben entstehen an den Rändern der Öffnung. Der Fensterladen ist dunkel, das Loch hell. Ablenkung und Streuung durch das Prisma ergeben, dass Dunkles (Fensterladen-Rand) über Helles geführt wird. Der obere Rand erscheint rot-gelb. Am unteren Rand wird Helles über Dunkles geführt, wodurch sich Blautöne bilden. Die Randerscheinungen nannte Goethe Nebenbild, welches Resultat der Unschärfe ist, die sich durch die Streuung des Lichts ergibt.

Die Farben entstehen also durch die Mischung von Licht und Dunkelheit. Die Mitte bleibt weiß, da hier keine Wechselwirkung von Licht und Dunkelheit gegeben ist. Entfernt man jedoch das Prisma von der Öffnung, nähern sich Gelb und Blau an und gehen schließlich ineinander über. Resultat dieser Mischung ist die Grünfärbung.

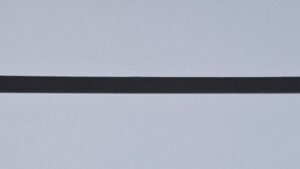

Gleiches ergibt sich, wenn man auf ein weißes Blatt Papier einen schwarzen Streifen legt (Bild 5) und diesen durchs Prisma ins Bild bringt. Durch Ablenkung von oben nach unten und Streuung erscheinen an den Übergängen von Hell und Dunkel die Farben. Dabei offenbart sich das Grundphänomen der Farbentstehung. Schiebt sich Helles über Dunkles (oberer Rand) sieht man Hellblau in Blau übergehen, schiebt sich dagegen Dunkles über Helles (unterer Rand), sieht man Rot in Gelb verlaufend. (Bild 6). Entfernt man nun das Prisma vom Papier, nähern sich Blau und Rot an und gehen schließlich ineinander über. Das führt zu einer Vermischung der Farben, wodurch sich die schwarze Mitte in ein Rosa-Violett verwandelt (Bild 7).

5

5

5 6 7

5 6 7

Legt man einen weißen Streifen auf ein schwarzes Papier (Bild 8) und geht nach dem gleichen Prinzip vor, dann schiebt sich oben Dunkles über Helles und man sieht Rot und Gelb, unten Helles über Dunkles und man sieht Hellblau und Blau (Bild 9). Durch Entfernung des Prismas vermischen sich Gelb und Blau und die weiße Mitte wird zu Grün (Bild 10).

Das Zusammenwirken von Hell und Dunkel ist die Grundbedingung für die Farberscheinungen. Das Prisma ist nur das Mittel, das diese Bedingung hervorruft. Dass und wie die Farben an den Rändern entstehen, wird durch unmittelbares Beobachten klar. Darin zeigt sich das Urphänomen der Farbentstehung. Die oben dargestellten Farbmischungen (rosa-violett und grün) können nur verstanden werden, wenn sie aus den Ursprungserscheinungen „abgeleitet“ werden. Durch die Entfernung des Prismas werden Bedingungen geschaffen, die das reine Phänomen verändern. Das gesamte Spektrum – von violett über blau, grün, gelb, rot, wie im ursprünglichen Newtonversuch – ist also keine originäre Erscheinung, sondern eine zusammengesetzte.